11月27日(月)に改修していた6年生教室が完成しました。工事の間は、ずっとカバーをしていたため、中の様子をうかがい知ることができなかったのですが、完成した様子を見て、感激!!随所に木材が使われていて、温もりを感じる教室になっていました。床は模様になっていて、おしゃれです。

今は、4年生が北校舎の仮教室に移動し、元4年生教室を改修しています。工事中は、授業などに影響がないようにと建設業者の方は騒音やほこり対策など、できる限りの配慮をしてくださっています。また、毎朝、学校の周りの落ち葉掃きもしてくださっています。建設業者の方々、ありがとうございます。そして、素敵な学校になるようよろしくお願いします。

6年生は、家庭科で1食分の献立作りの学習をしています。その中でじゃがいもを使った調理に挑戦しています。

1回目の実習では「粉ふきいも」を作りました。これまでピーラーを使ってじゃがいもの皮をむいたことはありましたが、

包丁でむくのが初めての児童は、少し緊張した表情で作業してましたが、みんな上手く皮がむけました。

2回目の調理実習は、じゃがいもと加工品を使った主菜づくりをします。冬休みにも家庭科の宿題を出す予定ですが、

これでいつでもおかずを1品作ることができるので、休日など時間がある際には、子どもたちにぜひ作ってもらってください。

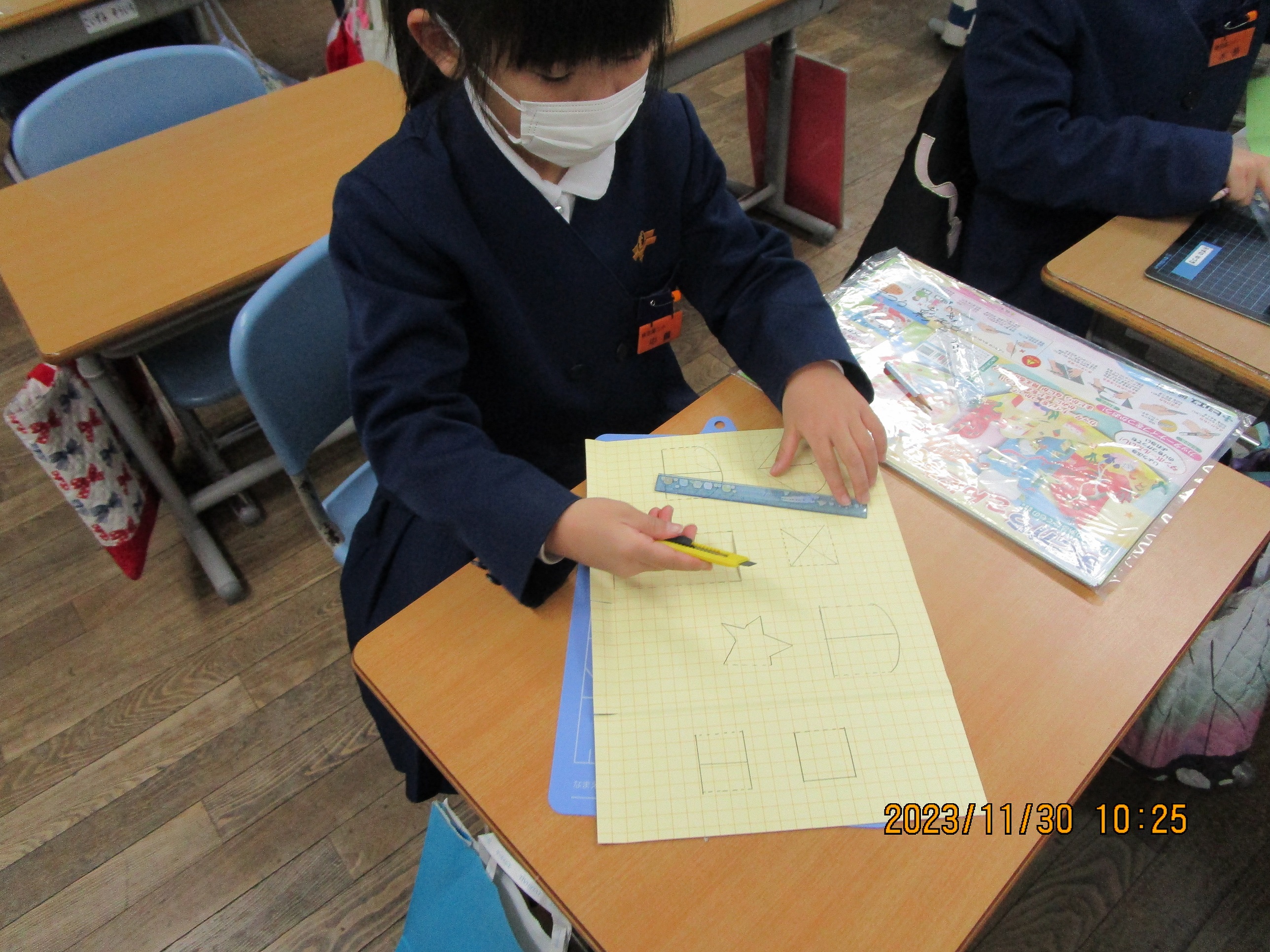

図画工作科の学習で、初めてのカッターを使った工作に挑戦しています。手を置く場所に気を付けて真剣にカッターを動かしながら素敵な窓のある建物を作っていきます。窓の形も星や魚の形など様々です。「どんな建物ができるかな?」「中にはどんな生き物がいるんだろう?」完成が楽しみです。

生活科「たのしいあきいっぱい」でおみせやさんをしました。

今までの生活科の時間に子どもたちはたくさんの木の実を使っておもちゃ作りに取り組んできました。自分がしてみたいお店を決めた後は、グループに分かれてお客さんに楽しんでもらえるよう班で協力して準備してきました。

本番では、お客さんを元気よく呼び込み、笑顔で関わりました。お客さんになったときにも、自分のクラスにはなかったお店に興味をもち、勇気を出して店員さんに話しかける様子が見られました。1年生全員で仲良く活動することができました。

ひばり

10月31日(火)、生活単元学習として、畑でさつまいも掘りをしました。まず、いくつ掘れるのか、一人ずつ予想をして、いざスタートです!大切に育てたさつまいもを傷つけないように、優しくていねいに掘りました。大きなものから小さなものまで、形も様々なさつまいも。自分たちで植えて育てたさつまいもを収穫できたことに、子どもたちは大喜び。笑顔で収穫していました。

教室へ戻り、新聞紙に10個ずつ並べて数えました。今年は、去年よりもたくさん収穫できました。後日、さつまいもの重さやつるの長さも調べました。算数や家庭科などの学習と結びつけるのがひばり組の生活単元学習です。今度はスイーツ作り。今から楽しみな子どもたちです。

6年生の教室が完成しました。

今日は引越しで6年生が新しい教室に入り、4年生が北校舎に引っ越ししました。

新しい教室は、ホワイトボードを使用していたり蛍光灯がLEDになったりしているので、教室がとっても明るくなりました。

引越しを終えた6年生は、早速新しい教室で張り切って勉強に励んでいました。

今年度の今後の予定をお知らせします。(工事が前後にずれる可能性はあります。)

4年生教室工事…明日~12月下旬

南校舎西側トイレ(1階~4階)…12月23日~2月下旬

教育相談室、2年2組、2年3組、学びの教室、1年2組、1年3組…1月7日~2月下旬

5年教室…2月下旬~4月初

※教室工事期間中は北校舎2・3階の仮教室で過ごすようになります。

4年生の図画工作科では、「コロコロガーレ」に取り組みました。4階建ての建物のような物を作り、その建物を動かしながら、一番上からビー玉を転がすという仕組みになっています。まずは、それぞれの階から作りました。ビー玉が転がりやすいように道を作ったり、季節を表す物を飾ったり、子どもたちは豊かな発想をもとに、楽しく活動しました。それぞれの階ができたら、それらを組み立て、色を付けたり飾りを飾ったりしたら完成!

いろいろな「コロコロガーレ」が完成し、友達とビー玉を転がし合って、楽しく遊んでいました。

本格的な工事が始まって1か月余りがたちました。工事の進捗状況をお知らせします。

外壁にネットを被せている状況です。外壁のコンクリート片の剥落を抑える効果があります。

屋上防水シートの緊結用アンカーの強度試験をしている状況です。シートが、台風などで飛ばないように必要な強度を有しているか確認しています。今後、断熱材及び防水シートを敷いて、アンカーを用いて屋上コンクリートに緊結していきます。断熱材を設置することで、夏の暑さや冬の寒さが和らぎ空調の省エネ効果を期待しています。

現在の6年生の教室の工事の状況です。木を取り入れた明るい教室となるよう工事を進めています。これからTV、ホワイトボード、照明を設置する予定です。

6年生の教室は、今週で完成予定です。来週からの新しい教室での学びが楽しみですね。

5年生

本日、5年生は連合音楽会に参加しました。

昨日の壮行会での応援を胸に、松山市民会館へ向かいました。子どもたちはドキドキとワクワクが入り混じった表情をしていましたが、会場に着いて愛情のこもったお弁当を食べてやる気はMAX!!

開演し、他校のすばらしい演奏に感動していると、あっという間に味生第二小学校の出番がやってきました。

ホールに、迫力のある楽器の音と美しい声が響き渡りました。

約2か月間、個人としても集団としても努力を重ねてきました。何度も練習をしたこれまでの日々や、大きなステージで自分たちを表現し切った今日という日は、5年生の記憶に残り続けることと思います。

子どもたちをあたたかく見守り、支えてくださり、ありがとうございました。この経験を生かし、これからも成長し続けることと思います。今後もよろしくお願いいたします。

そして5年生、感動をありがとう!!

5年生

今日のかがやきタイムは、5年生の松山市連合音楽会の壮行会でした。約2か月間、心を一つに練習を重ねてきましたが、いよいよ明日が本番です。

たくさんの人に聞いてもらうのは今日が初めてで、5年生に緊張した空気がただよっていましたが、いざ合奏『情熱大陸』が始まると一気に空気が変わりました。

2曲目の合奏『ぱん』では、5年生の美しい2部合唱の乗せて、ぱんの食感や香りが体育館中に広がりました。

全校のみんなに応援してもらって、やる気十分です。明日はもっとたくさんの人たちに、音楽の楽しさを届けてきます。